Blonde, colore falso della diva, ovvero il mito di cartapesta, distrazione delle masse

Blonde

Blonde, colore falso della diva, ovvero il mito di cartapesta, distrazione delle masse: il film di Andrew Dominik è anche questo nella sua difficoltosa poliedricità

Questa volta è stato il caso di aggiungere tante recensioni diverse per orientarsi un “pochino” sul fatto che questo film abbia diviso moltissimo la critica e gli spettatori…

Ma quando la critica si comporta come lo spettatore medio allora qualcosa sotto c’è… La mia tesi è che Blonde sia un’opera che va a toccare molti punti, soprattutto quelli riguardanti la relazione uomo donna e naturalmente il femminismo. Temi che spesso hanno subito una profonda mistificazione da parte della manipolazione mediatica del sistema. Vedremo, infatti, che Blonde tocca anche il tema dell’aborto.

Cercherò qui di argomentare più il punto di vista critico ovviamente, dato che gli spettatori alla fine sono liberi di pensarla come vogliono e di relazionarsi ad un’opera cinematografica in tutti i modi possibili.

Il critico, invece, dovà farlo sforzandosi molto di più ecco perché non è giustificabile una reazione solo di “pancia”. Dunque, primo, per superare la reazione di pancia. Secondo, considerando il bagaglio di conoscenze professionali della critica e ciò per collocare in maniera pertinente quest’opera nel contesto attuale della produzione cinematografica e in rapporto alla storia del cinema e dei linguaggi visivi, quanto meno di quelli figli delle tecnologie che conosciamo. Quest’ultimo riferimento non è buttato lì tanto per: infatti, come accade per la maggior parte di opere a grosso budget l’impiego delle tecnologie digitali è così massiccio da rendere le opere molto ricche sul piano visivo, lasciando da parte il giudizio positivo o negativo del risultato. Resta comunque un dato di fatto il massiccio impiego delle suddette tecnologie…

Come si vede, questa premessa mette da parte la lettura psicanalitica del film, sulle vicende umane della protagonista, tutte vere o inventate che siano… Tanto che la parte iniziale del film è anche la chiave di lettura, ma non la principale, quella più ovvia e superficiale, ossia il ritratto del padre di Norma che poi ritornerà come un fantasma ovunque nella realtà e nei sogni, una sorta di ossessione che diventa anche visiva, laddove c’è ad un certo punto la precisa descrizione somatica con gli occhi castani, i capelli nero lucidi, ecc.

Chiaro che la chiave di lettura della mancanza della figura paterna, laddove anche gli amanti saranno chiamati da Norma “paparino” e anche della violenza famigliare subita da parte della madre che vuole perfino annegarla, è una zavorra pesantissima per il film, che non fa che sottolinearla per tutta la durata… Nella prima scena in cui si scatena l’inferno delle fiamme la signora Baker vuole andare dal “marito”, ma l’incendio devastante sulle colline di Hollywood mostra simbolicamente che la casa del padre è proprio all’inferno. La piccola Norma si chiede: “Era qui papà? Perché non è venuto a trovarci?”. La sequenza si chiude con un poliziotto che fa tornare indietro il veicolo con i due passeggeri.

In estrema sintesi ciò basta a comprendere tutta la situazione psicologica di Norma e tuttavia mi viene in mente una frase di Freud: “Gli uomini non possono restare bambini per sempre, devono affrontare la vita ostile”. Ecco che per Norma il richiamo di Freud suona disperato, perché Norma non accetterà mai di superare quella ostilità famigliare e terrà accesa la speranza sia di avere una relazione con la madre, sia quella di ritrovare il padre ed anche quella di poter avere un figlio. Ma la vita se ne frega delle nostre speranze e dà anche cose che non ci aspettavamo. Nel caso di Norma l’incarnazione nell’idolo Marilyn, l’idolo di cartapesta che campeggerà agli angoli delle strade, l’involucro che la terrà sempre lontano da tutti, lo stesso involucro o pezzo di carne sfruttato sessualmente e come fonte di guadagno per gli sciacalli di Hollywood, quelli che non badano certo alla recitazione o alla messa in scena d’autore…

E qui sta la parte più interessante del film. Certo nella descrizione dell’ambiente hollywoodiano che è non casualmente ridotta al minimo. Vediamo soltanto l’ingresso nello studio del produttore che avvierà Norma alla carriera… sbattendosela per bene. E poi i vari set sempre bui, dove Norma è sempre una estranea e le scene che vediamo sono sempre quelle di repertorio dai film. Non c’è alcun trait d’union tra il set e il film finito.

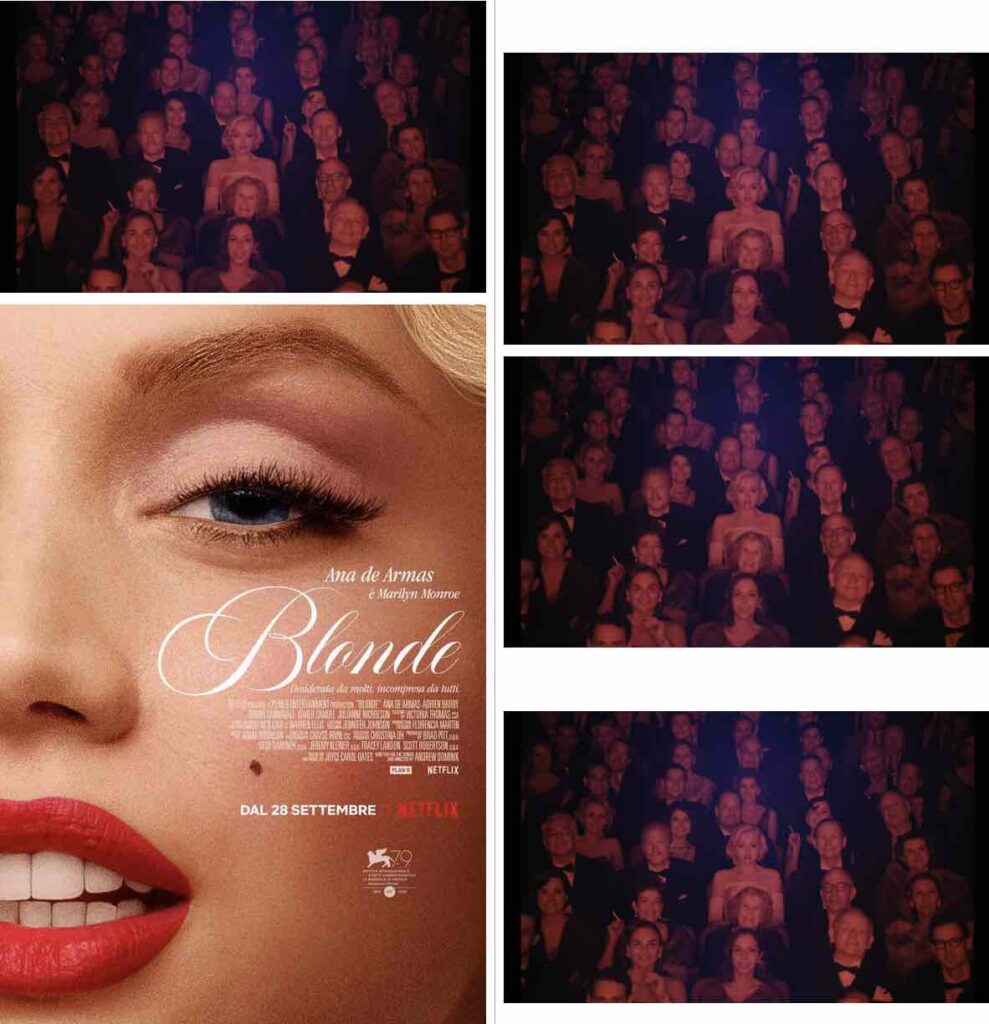

Dominik rende chiaro, almeno dal mio punto di vista, dove vuole andare a parare, quando riprende gli spettatori durante la proiezione: sono tutte facce con un sorriso uguale, quello sul volto di ipnotizzati, mentre al centro c’è quello di Norma, l’unica che non sorride, anzi ha una espressione sconfortata. Dominik, in sostanza, sottolinea lo scostamento tra l’immaginario nel film e prodotto dal film negli spettatori e tutta la realtà che diventa finzione, soprattutto quando la folla urlante circonda Norma, e le facce dei fan parlano da sole, sono attraversate da espressioni rivoltanti e disgustose, tra cui una in particolare con una bocca gigantesca, a simbolo di quella voracità obnubilata che brama allo spasimo l’idolo, che diventa vero e proprio oppio delle masse, dei popoli.

Così la star, di Hollywood e non solo, entra nella sua dimensione specifica di strumento di distrazione di massa. Mentre il capitale sfrutta l’idolo di turno fino allo sfinimento, fino alla sua estinzione che spesso giunge prima del tempo (poca importanza ha per il capitale che si nutre pure dei profitti postumi) con un incidente che spesso è un suicidio o un omicidio, poco importa, o gli stravizi e l’abuso di varie sostanze che diventano al “pezzo di carne” necessarie per continuare a sopravvivere senza impazzire. Questa è la macchina stritolante che è descritta in Blonde. E tutti gli orrori spesso amplificati da un estetismo che a molti ha dato fastidio è un momento necessario, in quanto individua i momenti culminanti in cui la vittima è sprofondata. Va bene quindi il vomito nel wc dell’aereo, va bene il pompino a JFK, vanno bene le inquadrature dentro l’utero per uccidere il feto, perché l’aborto è il crimine più insopportabile e perfino di recente riportato a “diritto” della donna (ma stiamo scherzando? Il diritto è del bambino che viene al mondo!).

Chissà che siano queste scene ad avere urtato non poco sia spettatori sia critici non in grado di rendersi conto delle loro zone confort… La realtà dipinta e descritta da Dominik è anche questa… Mi spiace se non l’avete capito!

Le altre recensioni raccolte:

Luca Ceccotti su Facebook

Opera affascinante e di grande complessità artistica. Anche visivamente, cattura formati e stili eterogenei, apre e chiude i bordi, ingabbia e libera, dipinge e poi torna al bianco e nero, filigrana la fotografia e di nuovo la pulisce.

È spasmodico e creativo ai limiti dell’ostentazione autoriale e al contempo è fraintendibile, così crudo e sofferto e persino compiaciuto da riuscire a essere travisato nei modi e nei messaggi del ritratto.

Non so voi, ma io vi giuro che me lo sono chiesto tante volte cosa mai c’entrasse Andrew Dominik con un biopic sulla Monroe. Il film ha fugato ogni mia perplessità: tutto; almeno nella volontà di catapultarsi senza mezze misure in una tragedia ai limiti della dissociazione psciologica – ma pure sociale – tra persona e personaggio. Entrare a gamba tesa sugli aspetti più drammatici ed enfatizzati della star per vittimizzarla e raccontarla nella sua veste più fragile e seducente, parti comunque innegabilmente strutturanti del mito, forse tra le più caratterizzanti una di Norma e l’altra di Merylin.

Credo sia un’opera affascinante e di grande complessità artistica e tematica che non andrebbe trattata con il solito divisionismo spicciolo ma che, al contrario, andrebbe discussa e ben analizzata tanto al di qua quanto al di là del velo cinematografico.

Personalmente l’ho trovato grandioso e respingente, brutale ma umano, equivocabile eppure centrato. L’ho amato tanto e l’ho odiato tanto, a volte contemporaneamente. Una scissione secondo me voluta per farci avvicinare alla protagonista, anche arrischiando di farci allontanare più del dovuto dal film e della sue intenzioni.

Valerio Sammarco – Cinematografo.it

Il corpo, quel “pezzo di carne” a cui allude il secondo dei suoi tre mariti, il manesco Joe DiMaggio (Bobby Cannavale), l’immagine che il mondo brama, di cui il cinema non sembra più potere fare a meno (tanto da sedarla per costringerla a terminare le riprese di A qualcuno piace caldo), gli uomini che – eccetto forse Arthur Miller (Adrien Brody) – e nei quali lei cercava sempre e solamente quel fantomatico “daddy” mai conosciuto, volevano da lei sempre e solamente il contenitore, l’involucro, l’affermazione machista e sessuale su un trofeo ambito dal pianeta intero.

Ad incarnare questo corpo, divinizzato fuori e martoriato dentro (i due aborti, che nel film rischiano il baratro dell’osceno con quel forcipe che squarcia l’intimo di un’immagine superflua) è la splendida Ana de Armas, naturalmente presente in ogni inquadratura del film: Blonde – non sappiamo quanto volutamente o meno – rischia in più di un’occasione il vilipendio iconografico, restituisce al nostro sguardo l’anima (e il corpo, ovviamente) di una donna con cui non sempre si riesce a trovare l’empatia sperata, soprattutto ondeggia in modo ridondante quando si tratta di scegliere in che modo raccontare ogni momento, alternando bianco e nero e colore, luci calde o effetto pellicola sgranata.

Sembra quasi impossibile, dunque, anche per Dominik, riuscire a trovare una “chiave” per entrare nell’inestricabile dicotomia tra la Marilyn che ci ama “tutti” e la Norma Jeane che ci vomita in faccia (in quel water sull’aereo che la sta portando da Kennedy…), tra la Marilyn che viene portata di peso da due energumeni come fosse, appunto, un “pezzo di carne”, fino al letto presidenziale, per prodursi in una fellatio mentre JFK è al telefono con un collaboratore che lo avvisa delle varie accuse di molestie che gli stanno per arrivare, e la Norma Jeane che durante quella fellatio “avverte” Marilyn di “non vomitare, non avere conati, ingoia”.

Tratto dal romanzo di Joyce Carol Oates, il film mescola ovviamente realtà e invenzione, portando avanti come detto questa scissione insanabile.

“Come si pone una bambina indesiderata di fronte all’essere diventata la donna più desiderata del mondo? Deve dividersi a metà?

Paolo Mereghetti – Corriere della Sera

“(…) è un esempio di come non si deve raccontare una vita, ma soprattutto di come le immagini (del film) possono tradire le parole (del romanzo) nonostante i mille sotterfugi messi in atto. A cominciare dall’ utilizzo del bianco e nero o del colore, che si alternano secondo una logica di cui sfugge il senso. (…) una regia che ha bisogno di sottolineare platealmente (spesso cadendo nel kitsch) le sue fragilità e i suoi errori: se suona un telefono, uno zoom lo porta in primo piano; se resta incinta è addirittura il feto che si mette a parlare; se le si annebbiano i sensi è tutta l’immagine che perde definizione e sfuma nel nulla, con una messa in scena che tocca il suo punto più basso e volgare nel sesso orale cui la costringe Kennedy. E che non salvano i miracoli digitali capaci di far entrare la brava de Armas nei fotogrammi dei film più famosi della Monroe. La voglia di scardinare la linearità del racconto (…) diventa un meccanismo che sembra prendersi gioco dello spettatore: seguendo gli sforzi di un inquilino semicieco deciso a proteggere una donna ricercata ingiustamente dalla polizia, la logica si perde tra andirivieni temporali di cui alla fine sfugge la necessità e la ragione.” (Paolo Mereghetti, ‘Corriere della Sera’, 09 settembre 2022)

Sophie Monks Kaufman – Indiewire

Le immagini di Marilyn Monroe sono le più replicate di qualsiasi altra attrice emersa dagli albori del cinema. I suoi riccioli di perossido, il broncio di Cupido e la figura va-va-voom sono riconoscibili al punto che il suo potenziale di marketing ha da tempo sopraffatto la questione di chi fosse come persona. Per provare a dire – o mostrare – qualcosa di risonante sulla donna nata Norma Jeane Mortenson, un narratore dovrebbe andare a lunghezze molto più grandi di quelle che Andrew Dominik è in grado di abbracciare nel suo bizzarro e miserabile film biografico.

Proprio come ha fatto Asaf Kapadia con il suo documentario “Amy”, Dominik critica il mondo per aver ridotto il suo soggetto alle sue risorse principali – e poi la tratta esattamente allo stesso modo. La sua Marilyn è una bionda sexy e ansimante con problemi di papà. E questo è tutto, gente.

Bene, non proprio tutto, poiché “Blonde” si propone di mostrare una vita di vittimizzazione e sfruttamento. Il film è il dito di Dominik puntato contro tutti coloro che hanno traumatizzato la sua protagonista, da sua madre che ha cercato di annegarla nella vasca da bagno all’età di 7 anni fino alla sua morte per un’overdose di barbiturici a 36 anni dopo essere stata usata e maltrattata dalla macchina di Hollywood.

Alejandra Martinez – We Got This Covered

La crudeltà del film è intenzionalmente acuta e problematica. È importante e necessario riconoscere la dura vita e il danno che è accaduto a Monroe (diversa in questo racconto romanzato che nella sua vita reale), ma spesso sembra che l’approccio di Dominik si stia scatenando sul dolore mentre cerca anche di condannarlo. C’è anche l’uso inefficace e pesante della musica di Monroe per martellare punti a casa che potremmo già capire da soli (è difficile non alzare gli occhi al cielo davanti all’evidente uso delle canzoni di Monroe, in particolare “Every Baby Needs a Da-Da -Papà”). La bionda cerca di fare entrambe le cose, e nel processo diventa sfruttatrice, perdendo l’opportunità di lasciare che Monroe diventi una persona complicata e completa. Poiché condanna l’industria per aver demolito Monroe, anche lei sta demolendo con i bulldozer.